Ananda Devi est une poète, romancière et nouvelliste à l’œuvre foisonnante, née à l’Ile Maurice de parents d’origine indienne. Elle est incontestablement l’une des figures majeures de l’espace littéraire francophone, récompensée par le prestigieux prix Neustadt en 2024. Son écriture réunit des éléments culturels tirant leurs sources dans les cultures indienne, créoles, européenne, africaine, et s’inscrit dans le courant postcolonial et féministe où le phénomène de la transgression est aussi capital ; ses héroïnes se libèrent du carcan du patriarcat, des normes sociales, religieuses et sexuelles qui les étouffent. Nonobstant, l’univers fictif de la romancière est beaucoup plus complexe qu’une revendication. L’écriture tient une esthétique absolument singulière ; en particulier dans la pluralité des voix narratives se couplant à la mutation des genres, des statuts. Des décennies passées à écrire n’éloignent aucunement Ananda Devi de sa quête à soi aussi fiévreuse qu’infinie.

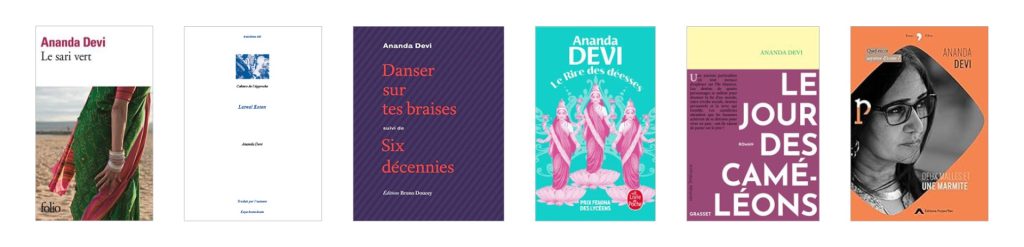

Laurine Rousselet : L’île Maurice est un petit pays insulaire, situé dans l’océan Indien, précisément à l’est de l’Afrique. Découverte d’abord par les Portugais au XVIe siècle, un long passé colonial s’en est suivi qui l’a marquée. Plusieurs groupes ethniques l’habitent, dont les Indo-Mauriciens. Nous raconterais-tu quand sont arrivés tes ascendants ? Comment la lecture de cette appartenance s’est proposée à toi dans l’écriture ? À quel moment l’as-tu saisie ? Je pense précisément à la question de l’influence de la mythologie hindoue (Le Râmâyana et Le Mahâbhârata) avec son temps cyclique, ses héros, de l’hindouisme avec ses dieux et ses rituels, du choix des prénoms provenant du sanskrit ou d’hindi dans ton œuvre. Parmi tes nombreux textes concentrés sur la communauté indo-mauricienne, Le Sari vert (2009) est un merveilleux miroir. À propos du sari, pourrais-tu nous glisser ce que tu lui consacres ? Sa présence appelant une richesse d’interprétations.

Ananda Devi : Le sari comme métaphore de ce long déroulé de vies, d’histoires, de méandres, ces plis du temps qui nous emportent, oui, pourquoi pas ? Car le sari me lie aux femmes de ma généalogie intime, me guide dans cette démarche archéologique dans laquelle je me suis engagée littérairement avant que toutes les traces aient disparu, faute de mémoires pour les retrouver et les exhumer de leur carcan d’oubli. Elles : mes arrière-grands-mères qui ont quitté l’Inde toutes jeunes (l’une d’elles n’avait que treize ans et était déjà mariée) à la fin du XIXe siècle lorsque les Anglais transportaient des travailleurs indiens vers les colonies pour remplacer la main-d’œuvre esclave perdue au moment de l’abolition. À cette époque, ces hommes et ces femmes étaient autant d’objets à déplacer et à utiliser dans la grande entreprise coloniale, celle qui transformera leur corps, tout autant que leur travail, en produits, les richesses ainsi acquises étant aujourd’hui à la base d’un autre type d’exploitation (voire de la même) des êtres venant quasiment des mêmes pays. Cette histoire qui nous lie tous au même balancier de trajectoires devrait nous amener à réfléchir à la notion de l’humain et de l’éthique, mais il semble que la rhétorique et la pratique du pouvoir s’en éloignent de plus en plus. Bref, pour en revenir à elles, ces femmes dont je porte en moi les gènes, elles ne savaient pas où elles allaient, lorsqu’elles traversaient l’océan sans connaître leur sort, même si elles n’étaient pas des esclaves – rien n’est comparable à la barbarie qu’ont été l’industrialisation et la déshumanisation du corps humain esclavisé –, mais elles ont subi, la plupart du temps en silence, la plupart du temps sans être célébrées, la plupart du temps oubliées, d’autres formes de sévices. Alors, mon héritage, c’est celui-là, non pas l’oubli mais le courage et la résistance des femmes transplantées. C’est peut-être en partie pour cela que je creuse et creuse encore pour tenter de retrouver ce passé effacé, pour défaire la disparition à travers la fiction (voire une biographie inventée), car ainsi vivront-elles encore, et non pas à travers des documents historiques souvent perdus et qui donneront des chiffres et des dates, certes, mais qui ne diront jamais rien d’elles, qui elles ont été, leurs rêves et leurs douleurs. La fiction permet cela.

L.R. : Ton œuvre romanesque est aussi le résultat de la culture créole. La langue créole est la langue parlée par toute la population. Tu as d’abord parlé le telugu avec ta mère et le créole de l’île avant que le français ne s’impose à toi comme langue d’écriture. Je t’ai publiée deux fois dans les Cahiers de l’Approche, ces plaquettes de poésie bilingue. Pourrais-tu nous dire d’où te vient ton amour de la poésie ? Est-ce que Maurice est aujourd’hui encore une source d’inspiration ? Elle t’a longtemps été inépuisable.

A.D. : Je tente en ce moment d’explorer cette errance linguistique, d’en élucider les séquelles profondes, y compris inconscientes, en particulier ce rapport ténébreux avec la langue maternelle, une langue que je n’ai plus possédée à partir de l’âge de cinq ans. J’ai provisoirement intitulé ce texte Le labyrinthe de la langue perdue. Car il s’agit bien d’un labyrinthe, celui dans lequel j’ai été propulsée par cette migration de mes arrière-grands-parents dont je parlais plus haut, et qui a fait de moi une nomade culturelle, géographique et linguistique… et je ne m’en porte pas plus mal ! L’hybridité est un don absolu qui va à l’encontre de tous les enfermements identitaires dont les conséquences se font de plus en plus violentes à notre époque. Le mensonge d’une identité monolithique, prédominante, jette des peuples entiers dans un tourbillon de haine et de méfiance, propagé par ces outils technologiques si utiles aux autocrates que sont les réseaux sociaux. L’équilibre apparent et le déséquilibre profond entre ces trois langues, le telugu (perdu), le français et le créole (sans parler de l’anglais que je maîtrise de manière égale) constitue un substrat de violence sur lequel tous mes textes sont fondés, comme si la sensation d’un déchirement traversait chaque phrase et la rendait menaçante, me renvoyant au visage la certitude d’une trahison. Me traduire moi-même en créole est une manière de reconnaissance envers cette langue qui sous-tend mon écriture, cette langue de l’île à la fois parlée par tous et obscurément méprisée par beaucoup, héritage d’une hiérarchie coloniale inconsciemment intériorisée. Nous sommes constitués de toutes ces langues, elles font partie de notre ADN, et contribuer à une littérature écrite en créole, c’est aussi offrir aux jeunes générations la possibilité de s’en inspirer pour enrichir cette littérature, c’est-à-dire leur ouvrir une avenue de création littéraire non restreinte aux langues coloniales. Oui, Maurice continue à être une source d’inspiration, une source tout court, car si intimement liée à la naissance de l’écriture en moi, surtout dans l’adolescence où tout à coup s’agence un ensemble constitué par le corps en transition et en devenir, l’esprit curieux de tout et avide de merveilles, l’éblouissement sensoriel de l’île dont je percevais intensément la magie, et la conscience qui s’éveille en même temps aux tragédies sociales – un assemblage puissant qui continue à faire partie de l’écrivaine que je suis.

L.R. : Danser sur les braises suivi de Six décennies (2025) ouvre avec insistance et splendeur sur la présence de ta mère. Tu écris : « À l’écoute du vent, je savais que ma mère allait mourir. » Te rappellerais-tu pour nous ce silence passionné de l’envol que tu as ressenti ? Enfin, les flammes travaillant sur le corps de ta mère.

A.D. : Ce sont des moments de la vie que l’on ne peut pas oublier, qui nous hantent à jamais parce qu’il se passe quelque chose, quelque chose qui semble hors du réel, hors de l’immédiat, hors de toute rationalité, et l’on se met à croire très profondément qu’on n’a pas imaginé cela, c’est impossible, et je serai toujours persuadée que cette nuit-là, la nuit du 2 au 3 janvier 1993, sachant ma mère malade, mais pas mourante, j’ai senti qu’elle s’en allait et qu’il me fallait la rejoindre, alors qu’elle était à Maurice et moi en France, je suis allée au lit et tout d’un coup un vent violent s’est levé, pas de pluie, juste ce vent qui s’est mis à secouer la maison pendant que la famille dormait, et j’ai su, sans doute possible, que ce vent me prévenait, m’annonçait son départ, et j’ai tenté de franchir en pensée les milliers de kilomètres qui nous séparaient, un envol, effectivement, pour être avec elle à cet instant précis, pour lui prendre la main et déposer un baiser sur son front et surtout pour lui dire tout ce que je ne lui avais pas dit, c’est ridicule, tout ce que nous ne disons pas avant qu’il soit trop tard, tout ce que l’on tait, tout ce qu’une sorte de pudeur inutile nous fait taire, ou alors simplement le temps qui fait défaut, les enfants adultes sont empêtrés dans leurs propres soucis, leurs propres failles, ce quotidien qui s’empare d’eux, les rendant presque indifférents sans le vouloir tandis que les parents vieillissants les attendent, les attendent, et ce n’est que lorsqu’un vent se lève pour dire, c’est le moment, c’est là que l’on comprend cette terrible attente de mots qui ne viennent pas, de gestes qui ne viennent pas, trop obnubilés par nos vies – je lui ai dit tout cela, et aussi ce que je lui devais, car mon écriture, c’est d’elle qu’elle vient, ma quête, mes obsessions, rien de tout cela ne m’appartient, et je l’ai remerciée, je lui ai dit que je l’aimais – quand le lui avais-je dit la dernière fois, je ne m’en souvenais même plus – et le lendemain, lorsque j’ai su qu’elle était vraiment partie, je suis rentrée à Maurice pour les obsèques, elle portait un sari en soie crème avec des fleurs bleues, sa main était fraîche et non froide, elle semblait en paix, une belle dormeuse, et ensuite mon père s’est rendu sur les lieux de la crémation, à cette époque ce n’était pas un crematorium moderne, pour les hindous il y avait un lieu où on incinérait les corps sur un bûcher de bois de manguier, arrosé par du ghee, les femmes n’assistent pas à la crémation, ce sont les hommes, et mon père est resté toute la nuit, il est rentré le lendemain matin après avoir recueilli les cendres, et il m’a dit, elles étaient chaudes dans mes mains, comme si c’était une consolation, alors qu’il était dévasté, ils avaient presque cinquante ans de mariage, et il ne lui survivrait que quatre ans de plus.

L.R. : Tu as souvent dit que tu avais pris conscience très jeune du fait que l’écriture serait un engagement de soi confondu avec la vie même. Comment appréhendes-tu aujourd’hui, après plusieurs décennies d’écriture, ta conviction de ta vocation d’écrivaine ? Le mot « conviction » a-t-il transmué ?

A.D. : Non, le mot conviction ne m’a jamais quittée, et en cela je crois que je n’ai pas changé depuis ma jeunesse, depuis mes débuts en écriture. J’ai toujours senti, même toute jeune, même adolescente, que c’était quelque chose qui m’avait été confié, que je ne possédais pas l’écriture, au contraire, c’était elle qui me possédait. J’avais aussi conscience qu’elle pouvait m’être enlevée à tout moment parce que rien ne m’avait destinée à cela, je ne savais pas d’où elle m’était venue, ni pourquoi elle m’était venue et je ne devais donc pas la trahir. Cela ne pouvait jamais être anodin pour moi. Au vu du fait que j’étais la première génération de femmes dans ma famille, avec mes sœurs, à avoir eu cette possibilité de m’exprimer, d’être lue, entendue, je devais être à la hauteur de ce qui m’avait été confié. C’est ainsi qu’il y a eu à la fois ce plaisir de manier la langue et de l’utiliser dans toute son ampleur et dans toutes ces dimensions, mais aussi la nécessité de dire les choses telles que je les voyais, d’être consciente des failles de la société et des tragédies humaines, y compris les tragédies « ordinaires », intimes. J’ai éprouvé très tôt ce besoin de m’immiscer le plus profondément possible dans mes personnages pour devenir eux et toucher à une sorte de vérité… y compris celle de personnages aussi violents que le narrateur du Sari vert, qui est à des pôles de ce que je suis. Ce personnage m’a permis d’explorer le point de vue du bourreau, de tenter de comprendre d’où venait sa violence. Quel est ce moment, je dirais, par analogie, presque quantique, où le personnage est en suspens entre deux choix, deux chemins, deux possibilités, et où il bascule du côté de la violence – quel est ce moment de déclic, de déclenchement, où cela se passe. Aujourd’hui encore je connais beaucoup d’écrivains qui n’aiment pas la notion d’engagement, même si je pense qu’au fond d’eux ils savent que, entrer en écriture, c’est une forme d’engagement, mais je l’assume entièrement, je crois qu’il est nécessaire de le dire parce que l’écriture est une manière de dire le monde qui se détache des partis-pris politiques, médiatiques et identitaires, de toutes les formes de sectarisme ou de communautarisme, pour tenter de dire la complexité du monde.

L.R. : À partir de quand as-tu écrit à propos d’un autre lieu que l’îleMaurice ? Pourrais-tu nous raconter ces deux géographies romanesques ? Le déclenchement s’est-il fait facilement ? As-tu ressenti de la résistance ? Comment as-tu emprunté le passage ?

A.D. : Me croiras-tu si je te dis que mes premiers « longs » écrits, à partir de l’âge de douze ans, se passaient tous ailleurs qu’à Maurice ? Je l’ai raconté dans Deux malles et une marmite, que j’ouvrais l’Atlas du Monde et choisissais au hasard, en fermant les yeux, un lieu où je situerais mon texte. À douze ans, c’était en France, mais je ne me souviens plus du lieu. À treize ans, c’était sur une falaise d’Ecosse. Puis en Inde, en Amérique et je ne sais plus. Ce n’est qu’à quinze ans, lorsque je découvre les œuvres de écrivains africains tels que Amadou Kourouma, Chinua Achebe, Mongo Beti, Nadine Gordimer et beaucoup d’autres que je me rends compte que je peux écrire sur mes propres lieux. Cela représente un changement immédiat, qui se traduit par un prix littéraire à cet âge. Je resterai donc fidèle à Maurice dans mes premiers livres publiés, jusqu’au recueil Le poids des êtres, publié en 1987, où je puise dans mon expérience, vivant au Congo Brazzaville, pour écrire des nouvelles qui se situent sur le continent africain. En ce qui concerne les romans, si on considère Soupir, publié en 2002, qui se passe sur l’île Rodrigues, comme étant en quelque sorte un roman mauricien (Rodrigues fait partie du territoire mauricien), ce n’est qu’avec Indian Tango, publié en 2007, que je situe un roman hors de Maurice. J’avais eu l’occasion de me rendre en Inde plusieurs fois, et en 2004, j’y étais pendant la campagne électorale de Sonia Gandhi. Mais, curieusement, l’idée de départ de ce roman – la transgression d’un tabou par une femme ménopausée – se situait à mon esprit à Maurice. Lorsque je commençai à l’explorer, je me rendis compte que la société mauricienne moderne avait dépassé de nombreux tabous qui existaient dans ma jeunesse, et que mon personnage ne serait pas forcément poussée jusqu’au bout d’elle-même. C’est là que l’idée me vint de situer le roman en Inde, à New Delhi, plus précisément, et tout se mit en place. C’est mon roman le plus « construit », avec deux narrations alternées, l’une à la première personne et l’autre à la troisième personne, les deux se situant à un mois de distance l’une de l’autre et progressant à rebours jusqu’à ce qu’elles se rejoignent, et bien sûr jusqu’à la surprise aux trois-quarts du roman – je dirais le « twist » que beaucoup de lecteurs n’attendaient pas. Il y aussi une intertextualité par rapport à mes autres romans. Le prochain roman situé hors de Maurice est Les jours vivants, mon roman londonien qui puise dans mes années d’étudiante à Londres, puis Manger l’autre, qui n’est situé dans aucun pays, mais dont on peut s’imaginer qu’il se situe en Suisse. Je suis retournée en Inde pour Le rire des déesses et à Maurice pour Le jour des caméléons. Ai-je ressenti une résistance ? Non, car je ne l’ai pas fait tant que je n’étais pas prête. Et tant que je n’avais pas compris que tous les lieux romanesques font partie de la fiction, y compris Maurice.

L.R. : Tous tes personnages féminins sont des personnages subversifs. Les transgressions commises par tes héroïnes sont très nombreuses. Leurs infractions sont légères ou graves. Pourrais-tu, par exemple, parler de la transformation en animaux ? Mais aussi de l’amour lesbien ? Du changement de sexe ? Comment fais-tu incarner tous ces désirs si ouvertement ? Ton imagination est tellement sensuelle.

A.D. : À vrai dire, cette question ne m’a jamais été posée. Mais je pense que tout cela part des mythes dont j’ai été nourrie dès mon enfance, où les identités sont fluides, où les humains peuvent se transformer en animaux et vice versa, et où l’amour prend de très nombreuses formes. Si je retourne vers mon adolescence, la nouvelle Le cimetière, dans mon premier recueil, Solstices, est écrit à la première personne par un père qui est amoureux de sa fille. Il est peintre et la représente plus ou moins dans la même position que la femme de L’origine du monde de Courbet. Dans Le voile de Draupadi, les rapports entre le frère et la sœur sont ambigus. J’ai toujours eu envie de dépasser les frontières, de passer outre les tabous, et de célébrer l’amour sous toutes ses formes, y compris celui que l’on pourrait qualifier d’abusif. Quand Les jours vivants est sorti en anglais, les critiques anglophones ont décrit la relation entre Mary, soixante-dix ans, et Cub, treize ans et des poussières, comme abusives, à la fois à cause de l’âge et parce qu’elle est blanche, et lui noir. Mais mon intention était autre. Mary est une adolescente jamais grandie, alors que Cub est un adulte avant l’heure. C’est lui qui est capable de la manipuler, et non le contraire. Mais là où la littérature se permet de franchir des barrières et d’explorer les ambiguïtés humaines, une nouvelle moralité l’en empêche, alors même qu’en réalité cette moralité n’a aucune place dans la manière dont on traite les faibles, les pauvres, les démunis. C’est une moralité de frime, un manichéisme qui n’a aucune véritable signification dans la vie quotidienne, traduite par ces réseaux sociaux qui, paradoxalement, transmettent la haine et la violence. Et donc, oui, je suis féministe, mais je sais aussi combien les femmes sont complexes, tout comme les hommes, et que tout manichéisme est faux. Parfois, les relations du même sexe sont plus généreuses, en tout cas dans mes romans, que celles entre les sexes opposés où il y a toujours un rapport de domination. Cette fluidité concerne aussi les animaux, des métamorphoses ovidiennes, puisant directement dans plusieurs mythologies, mais les reliant, comme dans Moi, l’interdite, au constat que parfois les animaux offrent davantage de compassion aux exclus que les hommes, ou les conduisant comme dans La vie de Joséphin le fou, où l’homme sachant vivre sous l’eau commet l’irréparable, à une sorte de rédemption offerte par les anguilles dévorant le corps de leur frère.

L.R. : Dans ton roman Le jour des caméléons (2023), les violences écologiques et sociales se rattrapent. L’espérance semble une confiance inébranlable en toi. Nous la lisons dans ton œuvre entière. Ta stabilité dans la foi a-t-elle été parfois mise à mal ? Par quel jeu de déséquilibre, fais-tu palpiter la part du bien et la part du mal dans les personnages de ce roman ?

A.D. : J’ai voulu, dans ce roman, modifier notre attitude envers le concept de « héros » et de « monstres ». Pour revenir à la petite histoire, l’idée de ce roman m’est venue d’un rêve, ou plutôt d’un cauchemar, qui est exactement ce que je décris lorsque mes personnages arrivent sur la plage malfamée de Baie du Tombeau. Dès le début, on peut qualifier Zigzig de malfrat dangereux, tandis que René, Sara et Nandini sont des victimes en puissance. Mais au milieu du roman, tout bascule. Les attentes des lecteurs sont renversées. La scène où cela se passe, où deux personnages principaux commettent un acte d’une lâcheté inimaginable a été difficile à écrire, sur le plan émotionnel, bien sûr, mais également pour le rendre véridique. J’ai mis beaucoup de temps à écrire cette scène afin que l’on saisisse les motifs de chacun des deux, qu’il ne soit pas simple de les blâmer même si on en comprend l’horreur. De même, Zigzig est décrit comme un homme né dans la violence et la perpétuant, y compris à l’encontre de son père, mais il n’est pas, tout comme ceux qui naissent dans ces conditions, condamné – en particulier, par le reste de la société – à suivre cette voie. Une autre forme de résistance subsiste en lui, une forme de renaissance, même, et il y a une imagerie christique dans sa mort. Je savais depuis le début à quoi je le destinais, mais je ne savais pas que ce serait aussi douloureux… J’avoue que l’image que j’avais en tête, c’était aussi la mort du personnage du roman Le parfum de Patrick Süskind. C’est un livre qui pourrait être qualifié de fable écologique, de roman d’anticipation, de texte « politique » dans le sens profond du mot, mais également de polar, au vu de la tension qui monte tout au long de la deuxième moitié. J’ai voulu prendre la voix de l’île pour exprimer sa colère et la mienne face aux déprédations des hommes, et pour en faire un miroir de tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde, car ce sont les mêmes enjeux que nous affrontons tous.

L.R. : Tu revendiques à juste titre ton appartenance à une « littérature-monde ». Par ailleurs, tu introduis des mots provenant de la langue créole dans tes dialogues. Tu es aussi capable d’écrire des fragments entiers en anglais, en créole. Avec ces réfléchissements, comment s’implique ton amour de la langue française ?

A.D. : Je pense que nous avons beau posséder plusieurs langues, une seule nous habite profondément, intimement, la langue de l’inconscient, la langue des rêves, la langue, oui, de l’écriture. Cela ne veut pas dire qu’elle soit fixée d’avance : on peut en changer pour une raison ou pour une autre, comme je l’ai expliqué plus haut, ou comme Nabokov ou Conrad qui ont écrit dans une autre langue, mais peu importe comment et pourquoi cela a lieu, c’est à la fois une sorte d’absolu et une interrogation permanente. Pourquoi le français, cette question que l’on me pose toujours, mais pas comme toi tu me la poses, acceptant l’idée que cela aurait pu être une autre langue, et non avec la question inexprimée de quel droit, comme cela arrive parfois, une question qui me ramène à mes origines, à mon histoire (on n’en sort pas !), mais il faut que je tente d’y répondre. Pourquoi cette langue qui fait trembler mon corps et mes tripes, pourquoi c’est elle dont j’entends le chant avant de m’endormir et pendant que je dors, pourquoi quasiment dès mes débuts, alors que j’écrivais, enfant, en anglais et en français, c’est le français qui s’est – quoi ? manifesté ? imposé ? immiscé ? Je ne saurais le dire. Ce que je peux dire, c’est que je ne le regretterai jamais. Oui, il m’est arrivé de me dire que j’aurais peut-être eu du succès plus tôt si j’avais écrit en anglais, mais ce n’était qu’une pensée sans véritable intention. Il n’y a jamais eu de doute. Quand je relis mes textes d’adolescente, c’est évident que le français était ma langue d’écriture. Je m’insurge certes contre la question, mais au fond, je sais qu’elle est justifiée. Et je sais que je ne pourrai jamais expliquer pourquoi. Je sais qu’elle m’est si chère que je mourrai en prononçant des mots en français – sans doute pardonnez-moi.

L.R. : J’ai relu Deux malles et une marmite (2021), un récit confessions enchanteur. A-t-il été aisé de délivrer et avec quelle vitesse tes nombreux sujets de dépassement, tes réalités de vie multiples, tes souvenirs, toutes ces images vitales ? Te sens-tu dans une course ? À quelle hauteur te sens-tu réfléchir la lumière ?

A.D. : Je m’arrête sur ces mots : te sens-tu dans une course ? Oui, il y est sous-entendu, contre la montre. J’ai soixante-huit ans. Ce n’est ni jeune ni grabataire. C’est cet entre-deux où tout peut arriver. Soit un infarctus, soit, ce qui serait pire, la démence sénile ou l’Alzheimer. Ou je pourrais vivre vingt ans encore avec toutes mes facultés. L’incertitude est ce qui, oui, m’obsède. Je me promets sans cesse de consigner mon souhait de ne pas être ressuscitée si je suis en état végétatif, ou d’être euthanasiée aux premiers signes de démence. Car je ne serai rien sans l’écriture. Pendant le confinement dû au Covid, j’ai soudain eu le temps. Je venais de prendre ma retraite de l’organisation des Nations-Unies où je travaillais comme traductrice, et toutes les invitations que j’avais acceptées, étant désormais libre de mon temps, étaient suspendues. J’ai profité pleinement de ce hiatus, dans des conditions certes plus agréables que beaucoup d’autres, et j’ai écrit, écrit, écrit. Je me suis rendu compte à quel point j’avais arraché mon temps d’écriture de mes autres impératifs, d’épouse, de mère, de traductrice etc. Et pourtant, je n’ai jamais cédé à ces impératifs. Je me souviens comment, alors que j’étais une jeune mère à Brazzaville, j’attendais que mes bébés dorment pour écrire, la nuit venue, mes romans. Dont mon premier, qui serait publié aux Nouvelles Éditions Africaines, et une longue saga, acceptée en 1989 par Présence Africaine (leur lettre me disait qu’ils avaient rarement lu un texte aussi beau), puis abandonné parce qu’ils avaient fait faillite. Était-ce vrai ? Je n’en sais rien. Toujours est-il que j’ai toujours gardé ce texte sous forme papier, car à l’époque il n’y avait pas d’ordinateur familial. Et je l’ai récemment repris, plus de trente ans après. Peut-on récupérer un texte aussi vieux ? Je ne suis pas la même écrivaine, bien sûr. Mais je respecte l’inspiration insolente de celle que j’étais alors, en comprenant ce qui manquait à cette saga. Pour en revenir au temps du Covid, lorsque l’éditeur de Project’îles me demanda d’écrire un texte sur le mystère d’écrire, j’aurais sans doute refusé sans ce hiatus. Mais je venais de terminer la première version de deux romans, Le rire des déesses et Le jour des caméléons. J’avais donc le temps de réfléchir à cette commande. Et, comme c’est souvent le cas pour les commandes, il en est résulté un texte qui compte pour moi.

L.R. : Qu’emportes-tu actuellement avec toi dans l’écriture ? Nourris-tu un nouveau roman ? Qu’y déposes-tu ? Si la poésie illimite le réel, où en es-tu de ton inquiétude ?

A.D. : Oh, quelle belle, et douloureuse interrogation ! J’emporte une envie d’écrire encore plus, de ne pas abandonner, de ne jamais me dire que ce que j’ai fait est suffisant, car cela ne l’est pas, cela ne le sera jamais car je dois admettre, très honnêtement, que je ne me suis jamais sentie à la hauteur de mes propres aspirations. Cette modestie n’est pas une qualité mais une tare. Mais la confiance nous permet-elle de nous dépasser ou de nous contenter de ce que nous avons déjà accompli ? Dans ce cas, je préfère être de ceux qui ne se contentent pas. Cela dit, la souffrance que confère cette humilité est permanente, en dépit de toutes les reconnaissances, de toutes les accolades. C’est notre propre regard qui nous bouscule et nous mine. Mais je me dirai toujours que le prochain, le prochain, sera le bon. Donc, je nourris ce prochain roman, sans savoir. Car même s’il a des chances d’être publié, sera-t-il à la hauteur de mes attentes ? Je dois dire que la poésie, au contraire, m’offre toujours une sorte de consolation, et que je ne la rejette jamais. Elle est. C’est tout. Elle me défait de mes inquiétudes. Mais je ne la commande pas. J’attends qu’elle arrive. Parfois au bord du sommeil. Je me dis que, si au bord de la mort, une phrase poétique me vient, je retarderai le départ pour l’écrire.